从初中到高中,物理学习的难度骤升:公式增多、概念抽象、题型复杂,许多学生因此出现“听得懂却不会做”“刷题多却提分慢”的困惑。本篇文章旨在为高一学生梳理物理学科学习中的常见问题与应对策略,帮助学生顺利完成从初中到高中的物理学习过渡,规避低效学习方式,建立科学的学习体系。

一、高一物理学习的常见误区

高一学生在物理学习初期,易受初中学习习惯影响,陷入以下四类典型误区,导致学习效率低下、知识掌握不扎实:

1、学习习惯固化

多数地区初中物理考试难度较低,学生只需课上听懂知识、理解例题,课下即可顺利完成作业,甚至取得高分。这种课上听懂=会做题的模式,让很多学生形成了依赖课堂、缺乏课后深化的学习习惯。但高中物理难度与知识维度大幅提升,若直接沿用初中学习框架,仅停留在听懂课堂内容的层面,会导致课后作业无从下手,后续知识漏洞持续积累。

2、学科认知偏差

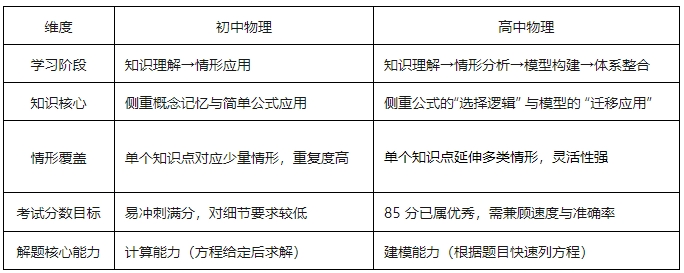

初高中物理的核心差异不仅在于难度,更在于学习阶段的完整性。初中物理的学习流程仅覆盖“知识理解—例题应用”两个环节,而高中物理需要完成“知识理解—情形分析—模型构建—体系整合”四个阶段。许多学生未意识到这种差异,误以为掌握课堂例题即可应对所有题目,忽视了对题型的拓展、模型的总结与知识体系的梳理,最终只能在及格线边缘徘徊。

3、课堂听课低效

部分学生仍沿用初中“老师板书什么就记什么”的听课模式,将重点放在例题的计算过程与解题步骤上,却忽略了老师口头讲解的“关键前提”—为何选择该方程、为何适用该定理。高中物理课堂节奏快,老师对解题思路的分析多为口头阐述,若不主动记录这部分内容,学生课后复习时会陷入“只知步骤、不知原理”的困境,无法独立推导解题逻辑。

4、解题能力断层

很多学生反映“课上能听懂例题,课下做题却卡壳”,核心原因在于初高中物理的“情形覆盖范围”差异。初中一个知识点对应少量情形,作业与例题高度相似;而高中一个知识点可能延伸出数十甚至上百种情形,如传送带模型有20余种考法,板块模型有上百种考法,课堂无法穷尽所有情形。若仅掌握课堂例题,未通过刷题拓展情形、总结模型,面对陌生题目时会因缺乏解题方向而停滞。

二、初高中物理学科的核心差异

要规避上述误区,需先明确初高中物理在学习目标、知识维度与能力要求上的本质区别,具体可从“学习阶段”与“考试要求”两方面对比:

以高一物理开篇的“匀变速直线运动”为例:初中仅需掌握基本公式与简单运动情形,如匀速、匀加速直线运动,而高中需结合位移、速度、加速度的矢量特性,分析追及相遇、刹车、多段运动等复杂情形,并通过大量题目总结“运动学问题的解题模型”,如临界条件判断、图像法应用,最终将其纳入整个力学体系。

三、高效学习策略

针对高中物理的学习特点,需从“听课、笔记、复习、作业、刷题”五个环节建立科学流程,核心目标是提升“快速列方程”与“模型总结”的能力。

1、课堂听课:聚焦“解题逻辑”,而非“计算过程”

1.明确听课重点:高中物理听课的核心是“理解解题思路的推导过程”,而非“记住计算步骤”。老师讲解例题时,需重点关注“为何选择该方程/定理”(如“为何用匀变速直线运动公式而非平均速度公式”),这部分内容多为口头阐述,需主动记录。

2.避免“假性听懂”:课上“能跟上计算步骤”不代表“真懂”,需在老师分析后主动思考:“若题目条件变化(如初速度改为零、加入摩擦力),应选择哪个公式?”通过即时提问或联想,深化对公式适用场景的理解。

2、笔记记录:拒绝“全抄板书”,突出“核心逻辑”

高中物理笔记需遵循“精简、聚焦、有逻辑”的原则,避免将时间浪费在抄录现成文字或完整解题步骤上,重点记录以下三类信息:

1.老师口头讲解的“解题前提”:如“为何选择牛顿第二定律而非平衡条件”“该模型的适用条件是什么”,这是后续独立解题的关键。

2.例题的“关键突破口”:如题目中的隐含条件(“轻绳不可伸长”“物体恰好脱离接触面”)、解题的临界节点(如追及问题中的“速度相等时相距最远”)。

3.知识的“关联框架”:如将“匀变速直线运动公式”与“v-t图像”结合,标注公式对应的图像意义,帮助构建知识体系。

3、课后复习:以“模型”为核心,而非“概念背诵”

高中物理的复习重点不是“重复背诵公式”,而是“强化公式的应用逻辑”,具体步骤如下:

1.优先复习笔记,而非教材:教材仅包含概念与公式,缺乏解题思路的推导;而笔记中的“解题逻辑”与“例题分析”是复习核心,需先回顾“为何选择该方程”,再重做例题,遮住解题步骤,独立列方程。

2.检验复习效果的标准:能否在半分钟内明确例题的“解题方向”(即“用哪个公式/模型”),而非“能否算出最终答案”。若需翻看步骤才能列方程,说明复习未达目标。

4、作业完成:从“模仿”到“独立”,逐步过渡

高一初期完成作业时,可借助笔记进行“模仿式解题”,核心是通过模仿熟悉解题流程,具体方法如下:

1.作业前先复习:回顾课堂笔记中的例题逻辑,明确“该章节的核心模型”(如运动学中的“多段运动模型”)。

2.允许“边看笔记边做题”:初期可对照笔记中的“解题逻辑”,尝试将作业题与课堂例题匹配(如“这道题与笔记中‘追及问题’的思路一致”),并模仿笔记中的方程列写方式。

3.避免直接翻看答案:若卡壳,先回顾笔记中的同类例题,若仍无思路,可查看答案的“前两句话”(通常为列方程的关键),再尝试独立完成后续计算,最后总结“该题与笔记例题的差异”。

5、刷题训练:聚焦“列方程能力”,而非“计算量”

刷题的核心目标是“拓展情形、强化模型”,而非“提升计算速度”,需遵循以下原则:

1.明确刷题目标:每道题仅需训练“半分钟内列方程”的能力,计算过程可适当简化(如仅列方程不求解),避免在计算上浪费时间。

2.处理“无思路题目”的流程:

①读题后思考半分钟,若无法确定解题方向,查看答案的“方程列写逻辑”;

②理解“为何选择该方程”后,合上答案,先做其他题目;

③完成所有题目后,返回该题,独立列方程并求解,强化对该题型的记忆。

3.分类整理题目:用活页本按“知识点+模型”整理题目(如“运动学—追及相遇模型”“力学—连接体模型”),后续复习时可快速定位同类题型,总结共性解题思路。

四、常见认知误区解答

1、“数学好=物理好”?错!

物理的核心能力是“建模能力”(根据题目列方程),而非“计算能力”。数学好的学生可能在“解方程”时更快,但若无法快速确定“用哪个方程”,仍会在考试中因“试错时间过长”而做不完卷子。

例如:面对力学题,数学好的学生可能会在草稿纸上罗列所有力学公式逐一尝试,而物理能力强的学生能通过“受力分析+运动状态判断”直接锁定“牛顿第二定律”,节省大量时间。高中物理的训练重点应是“列方程”,而非“解方程”——三年上万道题的练习,足以提升计算能力,无需刻意训练。

2、“基础不牢=分数不高”?需重新定义“基础”

多数人认为“基础”是“概念与公式记忆”,但高中物理的“基础”是“模型与解题逻辑”。即使熟记公式,若无法判断“何时用公式”,仍会解题无门。

例如:熟记牛顿三大定律,但若不会分析“物体的受力状态”(如静摩擦力与滑动摩擦力的判断),仍无法解决力学题。因此,“夯实基础”的核心是“掌握每类模型的解题流程”,而非“背诵概念与公式”。

3、“学竞赛/强基能提升高考成绩?”高一无需考虑

竞赛与强基的内容与高考范围脱节(如竞赛涉及的“刚体力学”“相对论初步”不纳入高考),且训练目标是“难题突破”,与高考“基础题+中档题为主”的要求不符。高一学生的核心任务是“掌握高考范围内的模型与解题逻辑”,无需提前学习竞赛内容。

若目标是高考高分,高一阶段应专注于同步知识的深化,待高二学完所有高考内容后,再根据需求选择是否接触强基(强基需在高考知识基础上拓展)。

五、各年级学习重点建议

高一:聚焦“同步知识的模型构建”,通过听课、笔记、刷题掌握每章节的核心模型(如运动学、相互作用、牛顿运动定律的基本模型),培养“半分钟列方程”的能力。

高二:开始“题型分类与错题整理”,用活页本按知识模块整理错题,重点标注“易错点”(如矢量方向判断、临界条件分析),逐步形成完整的知识体系。

高三:强化“解题速度与准确率”,训练“选择题2分钟内完成、大题15分钟内列方程并求解”的能力,通过真题复盘优化答题策略,优先保证中档题正确率。

总之,高一物理的学习关键在于“摆脱初中思维定式”,建立“以模型为核心、以列方程为目标”的学习体系。从课堂听课到课后刷题,每一步都需聚焦“解题逻辑”而非“表面步骤”,通过持续的刻意训练,逐步实现从“课上听懂”到“课下会做”的跨越,为后续高二、高三的物理学习奠定坚实基础。

为助力新一届高中生及家长及时了解最新的高考资讯、综评、强基等升学途径、志愿干货、学习技巧、复习资料、各地模考试卷等信息,我们给大家建立了【招考网】江苏高考交流群。

欢迎添加苏小招微信(sxz028),发送:高考年份(如:2028高考),加入高考交流群,为孩子高考助力!

注:本文内容来源网络,由江苏招生考试网团队(微信公众号:jszkwx)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。