“宇宙的尽头是编制,编制的尽头是公务员。”

近日,北京大学研究生会官方公众号推送一则模拟考试消息,为有意参加公考的同学在校内开展行测、申论模拟考试,并提供辅导。

公务员考试模考进校园,在北大已经不是一件新鲜事。为了更好地服务同学们备战公考,北京大学研究生会筹办了“公考辅导系列”就业品牌活动,给在校学生提供公考备考的全流程辅导。2024年9月至11月,北京大学研究生会共开展了6次线下行测及申论模拟考试,系列活动累计吸引来自全校各专业800余人参与。

不止在北大,9月11日,广东财经大学学生就业指导中心发布《关于举办广东财经大学2025年公务员模拟考试大赛的通知》,大赛模拟真实公务员考试流程,初赛内容为行政职业能力测验(行测);决赛内容为结构化面试或无领导小组讨论。

2024年12月15日,由南京大学学生就业指导中心主办的首届"政管杯"公务员面试模拟大赛决赛顺利举办。比赛全程共有来自28个院系的百余名本硕博同学报名比赛,实现了文、社、理、工、医等学科的全覆盖。

图源:南京大学政府管理学院

“广泛参与”“场场爆满”“学科全覆盖”……考公依旧是大学生重要的择业就业方向之一。而面对持续增长的“上岸”需求,多所高校举办的公考模拟活动,或让“考公热”再度升温。

瞄准需求,“物美价廉”

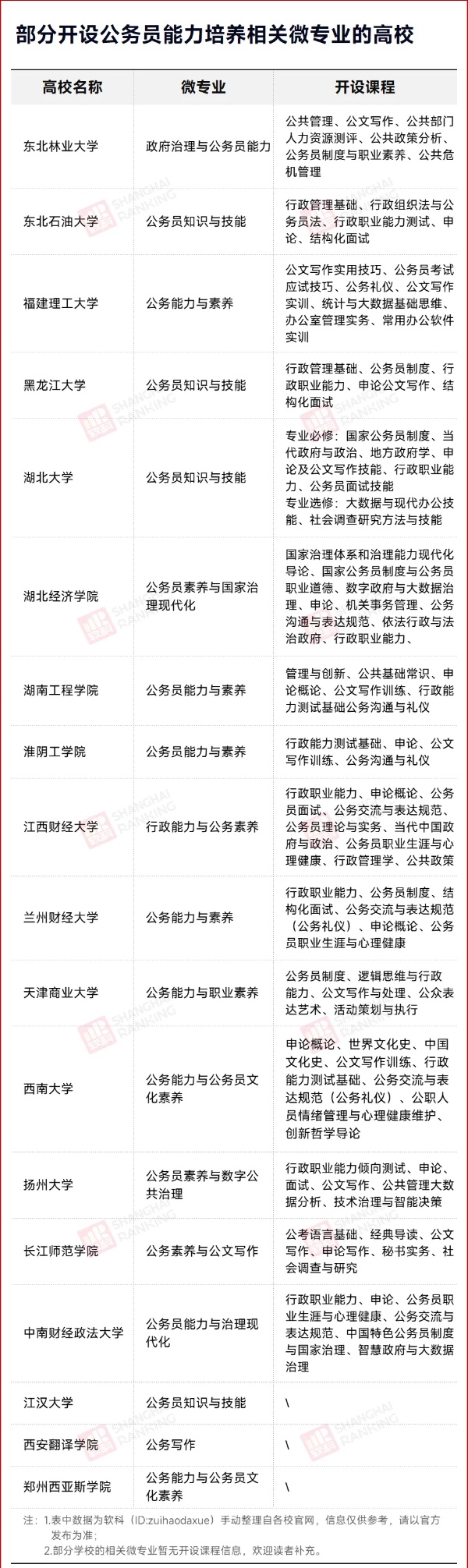

为了增强本校学生就业核心竞争力,除了开展模拟考试和培训,提前帮助学生熟悉考公流程、题型等,还有不少高校应需开设了培养公务技能的微专业,通过教学更系统地帮助学生“一战上岸”。

2020年,黑龙江大学政府管理学院开设“公务员知识与技能”微专业,旨在为计划进入党政机关、企事业单位、社会团体工作的学生奠定知识基础与技能保障,成为“吃螃蟹”的第一批高校。

此后,越来越多的高校瞄准大学生的“体制需求”,开设了公务员相关微专业。

由各高校开设课程可知,申论写作、结构化面试等这些以往只能在辅导机构学到的课程,正在成为大学里微专业的“必修课”。微专业学制通常为1年,且和动辄上万的考公培训费用相比,微专业按学分收费,大多数高校的学费不到2000,这无疑切中了大学生的“需求痛点”,对于有考公计划的学生而言,相当有吸引力。一高校向记者表示,公务员微专业在校内广受欢迎,学生报名踊跃。

除了申论和面试外,不少高校还将公务员交流与表达规范、公务礼仪、公务员职业生涯与心理健康等课程纳入微专业的学习范围。有网友表示,这些课程有助于提升公务能力与素养,但对于准备公务员考试的学生而言,并非是首要考虑因素。

公务员作为国家正常运作不可或缺的重要力量,在国家的各项事务、工作之中都发挥着不小的作用。因此,国家对公务员的要求也是极高的,考公上岸仅是第一步,需要具备较高的公务能力和文化素养才能真正胜任岗位工作。

多所院校在招生简章中言明,开设“公务员”相关微专业,是为了提升学生的就业核心竞争力和未来职业生涯的决胜力,为学生提供更为多元化的职业选择、更为快速的成长通道和更为广阔的发展空间。

考公上岸,占比多少?

根据各高校的毕业生就业质量报告,不难发现,尽管公务员是“香饽饽”,但考公仍是大浪淘沙,大部分高校毕业生就职党政机关的比例不超过10%。不过,也有不少高校的毕业生在党政机关就业的占比较高。比如,内蒙古大学有23.03%的毕业生在机关就业,北京科技大学、青海大学的党政机关就业比例分别为22.19%、22.00%。

此外,北京师范大学、东北大学、西北农林科技大学、南京农业大学2023年也有超过10%的毕业生就业于党政机关。

另外,还有一所“双一流”高校,培养了一大批国家人才,它便是有着“中国外交官的摇篮”之称的外交学院。因肩负中国外交使命,外交学院的毕业生大多进入外交部等国家机关。据外交学院2022届本科毕业生就业质量报告:当前活跃在外交一线的外交官中,平均每6名就有1名外交学院的毕业生,每4名高级外交官就有1名来自外交学院,外交部翻译司约一半的英语高翻毕业于外交学院。该校2022届本科毕业生的就业单位性质最多分布在机关,占比达44.00%!

通过现有统计也可以发现,语言、综合、师范等偏人文社科的高校毕业生总体进入党政机关工作占比更多,因其专业优势,方便与部分党政机关直接对口就业。

育才造士,为国之本。高层次学历人才当公务员,对于改善公务员队伍的人才结构有积极作用。有的大学生怀揣理想、报效国家,有的愿意投身基层、服务大众,对此,高校提供助力,应当肯定。

但编制工作有限,也并非所有人都适合“体制内”。当越来越多的大学生把获得编制作为人生的终极目标,就是一种值得警惕的非理性社会现象。摆脱“编制迷恋”并非易事,既需要更加健康、多元、充满活力的就业生态,保障就业问题,也需要全社会和家庭倡导多元职业价值观,尊重个体的职业兴趣和特长。

世间的色彩由不同的“自我”描绘而成,国家与社会是由不同的“零件”构筑的庞大器械。同质化的追求无法筑就五彩斑斓的世界,望随风起舞的蒲公英终能找到自己的方向。

注:本文内容来源软科 ,由江苏招生考试网团队(微信公众号:jszkwx)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。