进入九月,一年一度的全国各省选调工作也轰轰烈烈地拉开帷幕。然而,留学生们却先吃到一记“闭门羹”:上海市的定向选调,首次将留学生排除在外。

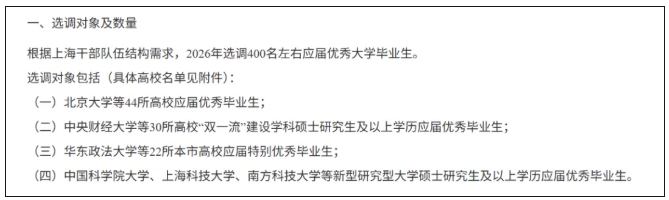

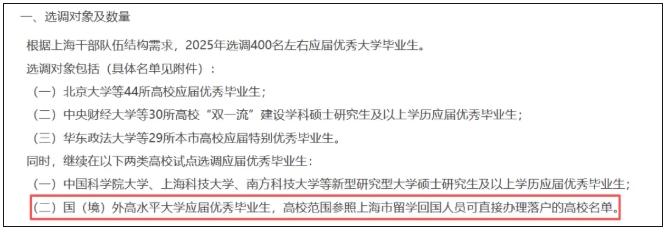

9月8日,上海市发布最新的2026年度选调应届优秀大学毕业生公告。与往年不同的是,在“选调对象及数量”部分,2025年选调涵盖“国(境)外高水平大学应届优秀毕业生,高校范围参照上海市留学回国人员可直接办理落户的高校名单”的表述已被删除。此举也意味着,上海市定向选调在今年也对留学生“关上了大门”。

截自上海市2026年度选调应届优秀大学毕业生公告

截自上海市2025年度选调应届优秀大学毕业生公告

体制内“拒绝”留学生,其实早已有迹可循。去年《广东省2025年度选调优秀大学毕业生公告》中,包括哈佛大学、斯坦福大学、芝加哥大学、剑桥大学和牛津大学在内的近60所海外高校,集体从选调高校范围中消失,仅部分国内高校应届毕业生可报。

考公大省山东同样做出调整,在2025年度选拔录用选调生公告中,定向选调和常规选调对象,均删除了“面向国外高校、海外高校毕业生”的字样。山西省的定向选调范围院校则是“步步收紧”,2022年首次面向国(境)外94所院校招录,2023年缩减至不到70所,2024年不再招录国(境)外院校毕业生。

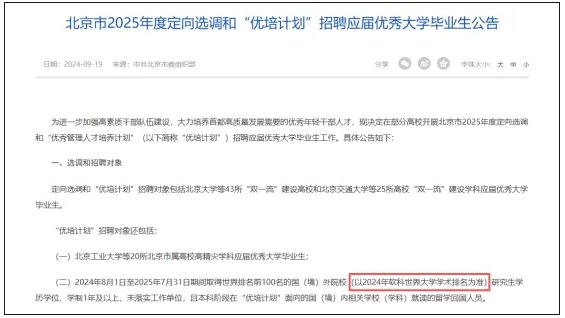

北京选调对于留学生报考的门槛,也更高了。根据《北京市2025年度定向选调和“优培计划”招聘应届优秀大学毕业生公告》显示,定向选调不再招留学生,而原本只要求毕业院校在2024软科世界大学学术排名前100便可报考的“优培计划”,有了新的附加要求,即留学生的本科也必须在限定的国内高校(学科)就读。

留学生通过选调进入体制内的路,似乎越来越难走了。

曾经的“香饽饽”

其实在一两年前,选调对于留学生的报考招录还是持开放的态度。

2023年,北京、上海、四川等多个省份都开放了对归国留学生的定向选调。四川发布2024年面向国(境)外留学生选调的公告,共有54所院校入围。上海也率先向国(境)外留学生开放了2024年面向应届大学生的定向选调,73所院校入围。

面对这一放开政策,中央党校教授汪玉凯认为,“在全球化大背景下,部分有留学背景的年轻力量,进入到党政干部的后备力量中,他们的国际视野可能更加宽阔,特别是部分有理工科专业背景的毕业生,在学习了发达国家先进的技术后,对一些前沿产业的发展,可能有更好的预判。”

从去年选调拟录用名单来看,不少留学生成功上岸。据相关机构统计,在2024年广东省选调拟录名单中有54名留学生,其中香港院校人数占比59.3%,英国院校人数占比留学生总人数14.8%。录取者中,不乏帝国理工学院、伦敦大学学院等海外名校毕业的留学生。竞争更为激烈的公务员选拔中,也有不少留学生入选。如国家统计局2024年拟录用名单上共有11人,其中4人来自海外高校。

从曾经出国皆为精英,到如今海归随处可见。近年来,随着“考公”“选调”的关注度与报考人数连年攀升,海归曾经的“光环”也在逐渐褪去。

据《2023海外留学人才就业发展报告》数据,海外留学生毕业规划首选中,17.73%选择了考公务员。智联招聘关于留学生就业意向调查显示,有74.4%的留学生认为海归群体中存在着“考公热”现象。

与此同时,国内高校扩招带来高学历人才“井喷”,更多名校毕业生也选择考公考编,面对僧多粥少的就业环境,国内毕业生和留学生同场竞技,海归的身份已经不能为其带来更多加成的“buff”。

选调,为何“吃香”

何为选调?追溯至20世纪60年代,选调生政策作为中国独树一帜的党政后备干部选拔机制,应运而生。1983年,中组部印发《关于选调应届优秀大学毕业生到基层培养锻炼的通知》,提出各省、市、自治区每年选调一批应届优秀大学毕业生,到基层进行重点培养锻炼,选调生工作逐渐走上规范化、制度化、经常化的道路。

其中,有别于传统选调生政策,定向选调是近年来兴起的一种特殊选调形式。鉴于定向选调生往往被视为省市级政府着力培育的后备干部精英,中央及地方政府在招录时,便仅针对既定的国内外重点高校毕业生开展定向选拔。2009年,重庆市针对清华大学单独设置选调生招录计划,至此拉开了“定向选调”的序幕。

当前,在国家大力倡导重点大学毕业生投身基层工作的浪潮下,定向选调生已然成为高校毕业生就业选择的新兴热门方向。相较于其他公务员招录渠道,诸如国家公务员考试(国考)或省级公务员考试(省考),定向选调生制度呈现出两大显著特性。

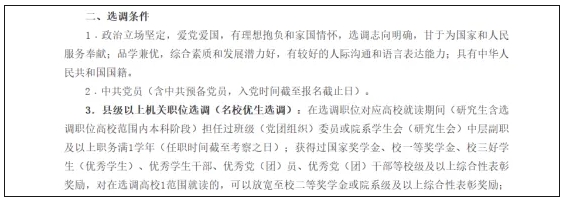

其一,招录门槛严苛,考察维度多元。该制度不仅将考生资格严格圈定在国内少数重点高校(如“985”“双一流”)范围内,更对候选人的在校履历提出高标准要求。以江苏省为例,规定报考者须同时具备中国共产党党员身份、担任学生干部并荣获表彰荣誉等条件——这既抬高了报考者的准入门槛,又强化了对报考者政治素养、组织协调能力以及社会交往能力的全方位考察。

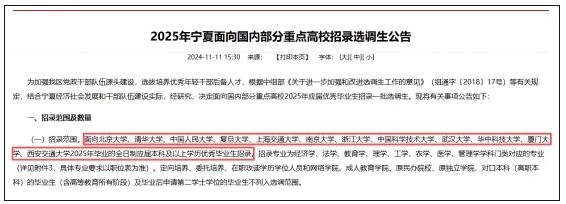

截图自《2025年宁夏面向国内部分重点高校招录选调生公告》

截图自《江苏省2025年应届优秀大学毕业生选调工作公告》

其二,职业发展前景更为广阔,制度保障更为坚实。录用后的定向选调生,在薪酬待遇、培养体系、岗位分配以及晋升路径等各个环节,通常都能获得组织部门的重点扶持。《上海市2025年度选调应届优秀大学毕业生公告》明确对选调生实施动态管理机制,“建立选调生个人成长档案,进行跟踪培养管理”,并“将选调生培养使用纳入全市干部队伍建设整体规划”。这一系列系统性的政策倾斜,无疑进一步提升了定向选调的吸引力。

最“抢手”高校,是谁

近几年来,各省份的选调生招录工作正如火如荼地开展,一系列颇具代表性的招录政策如雨后春笋般涌现,其中就包括江苏省的名校优生定岗特选计划、吉林省的定向招录高层次选调生计划等。

尤为引人注目的是,部分省份更是将定向选调生政策提升至战略高度。四川就将定向选调生政策视为省级层面重大的工程项目之一。2018年,在《中共四川省委关于全面推动高质量发展的决定》中,“常态化从‘双一流’高校定向选调引进紧缺专业优秀毕业生”成为建设西部创新人才高地的重要举措之一。

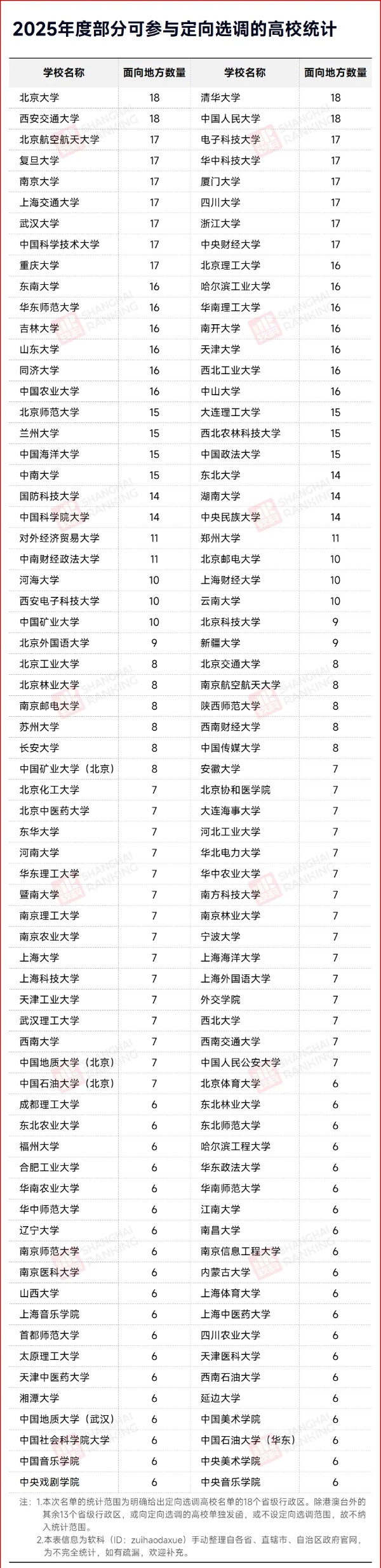

2025年度选调生招录工作已落下帷幕。那么,究竟哪些高校在定向选调的舞台上频频“亮相”,成为各省份竞相争夺的“香饽饽”呢?

除港澳台地区外,在我国31个省级行政区中,山东、湖北、河南等18个地区明确划定了定向选调的高校名单。通过对相关数据进行细致梳理与分析可知,共有134所高校的学生可报考选调生的地区数量超过5个,其中132所均为“双一流”高校。

北京大学、清华大学、西安交通大学、中国人民大学这4所985高校学子受到全部18地的青睐,另有30所高校也获得了超过15个地区的选调资格。在定向选调这场人才选拔的“竞技场”中,“名校毕业生”所具备的优势可谓不言自明。江苏的定向选调政策直接以“名校优生”命名,湖北则明确将定向选调范围划定在国内“双一流”建设高校。“优中选优”,已然成为各地招录选调生时一以贯之的原则。

但也可以看到,唯二上榜的两所非“双一流”高校——华东政法大学和中国社会科学院大学,正被越来越多的省份认可。这也体现出,传统意义上的“名校”标签不再是唯一通行证,专业精度、学科特色与区域发展需求的契合度等,正成为高校跻身选调名单的重要变量。

值得注意的是,北京2025年度优培计划在针对留学生的筛选环节,采用了2024软科世界大学学术排名(ARWU)作为重要依据(点击查看2025软科世界大学学术排名)。事实上,北京自2021年度起便将ARWU作为了选调新的准入门槛。

定向选调的范围与对象,在很大程度上折射出各省份对选调生的具体要求与期待。浙江、贵州以紧缺专业为导向,致力于为地方发展注入专业对口的智力支持;天津、河北、广东则聚焦一流学科或重点学科进行定向选调;而上海更是将上海科技大学、南方科技大学等新型研究型大学纳入试点高校范畴,展现出对新兴科研力量与创新人才的高度重视与积极吸纳。

当公考与选调相继调高“海归”门槛,留学生的回国之路无疑多了一道关卡。面对环境之变,留学生们的回国就业或许将面对更多挑战,保持一颗平常心,金子总能找到自己发光发热的应许之地。

注:本文内容来源软科,由江苏招生考试网团队(微信公众号:jszkwx)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。