无锡,这座2024年地区生产总值达1.63万亿元的城市,又将迎来一所985——同济大学!

8月25日,由同济大学与无锡市国土空间规划编制研究中心联合共建的“产教融合创新实习实践基地”在无锡正式揭牌,标志着双方在国土空间规划领域的校地合作迈入深度协同新阶段。

在揭牌仪式现场,校地双方围绕学科建设、人才培养和课题研究等方面展开深入交流与展望。此次基地共建,不仅是校地探索产教融合新模式的关键举措,更将通过“项目导向+人才培育”的双向联动——以无锡实际规划项目引导高校教学方向,培养符合城市建设需求的专业人才;同时依托高校人才优势为城市发展注入创新动力,实现校地资源互补、共赢发展。

此次“产教融合创新实习实践基地”揭牌与总体规划课程启动,共同开启了同济大学与无锡校地合作的新篇章。无锡市自然资源和规划局相关负责人表示,未来将以此次合作为契机,持续深化与同济大学在理论研究、实践创新、人才培养等领域的协同联动,全力推动基地建设成为长三角地区产教融合的示范平台,为无锡国土空间治理现代化与城市高质量发展注入更强动能。

这绝非个例。近些年来,越来越多的顶级高校纷纷将目光投向无锡,在此布局落子。这座万亿GDP城市,正朝着“高教强市”的目标,坚定有力地迈出实质性步伐!

多所强校,落户无锡

在江苏,南京是全省的教育“头雁”,如今正在实行“高校下沉”策略,将优质资源辐射至全省。其中,无锡不仅坐拥实力卓著的江南大学,还凭借其独特的区位优势、深厚的文化底蕴以及蓬勃的发展活力,在众多城市中脱颖而出,成为高校落户的又一理想之选。

东南大学无锡校区创建于1988年4月,前身为东南大学无锡分校。2022年3月,经教育部同意,无锡分校正式更名为无锡校区。校区位于太湖湾科创带核心区无锡市滨湖区山水城状元路5号,占地近500亩,规划总建筑面积24万平米。

南京信息工程大学无锡校区位于无锡市锡东新城,建有滨江学院(现已转设为无锡学院)和南信大无锡研究生联合培养基地。

南京农业大学无锡渔业学院,系南京农业大学在无锡举办的分校,是整个南京农业大学教学机构的重要组成部分,也是无锡地区仅有的几所教育部所属重点大学之一,是由南京农业大学和中国农业部百强研究所-中国水产科学研究院淡水渔业研究中心在长期合作办学的基础上,经原国家教委(现中华人民共和国教育部)批准于1993年3月创办的。

南京理工大学江阴校区坐落在江阴(无锡代管市),占地面积1115亩,一期建设总建筑面积约32万平方米。2018年9月20日,校区基础建设正式开工;2020年9月,首批师生入驻校区,南京理工大学江阴校区正式开学启用。

南京邮电大学无锡校区位于无锡市惠山区高铁新城前洲街道,校区规划占地面积908亩,总建筑面积约35.2万平方米。今年7月,无锡市惠山区政府召开南京邮电大学无锡校区建设工作专题推进会,强调要确保南邮无锡校区2027年顺利投用。

除了新校区拔地而起,一批重磅平台与重大项目也正全速推进、次第落地:2023年7月,无锡市人民政府与南京医科大学携手,为“南京医科大学无锡医学中心”和“南京医科大学附属无锡人民医院”揭牌;2024年4月,无锡市大数据集团联合上海财经大学信息管理与工程学院,共同开发“数智化产业链分析平台”;同月,“南京大学国家集成电路产教融合创新平台无锡中心”与“南京大学无锡大气前沿技术与高端装备创新研究院”双双挂牌……

一所所顶尖高校纷至沓来,在太湖之滨聚势成峰,无锡正加速迈向高等教育与科技创新的“黄金湾”。

半数万亿之城,没有985大学

无锡市的高教建设正高歌猛进,与此同时,仍有许多城市在“仰望星空”。

在历史的长河中,中国的高校版图逐渐衍变为“名校扎堆直辖市、省会城市”的分布现状。随着城市发展日新月异,一些地级市的经济实力愈加雄厚,但好大学始终寥寥无几。

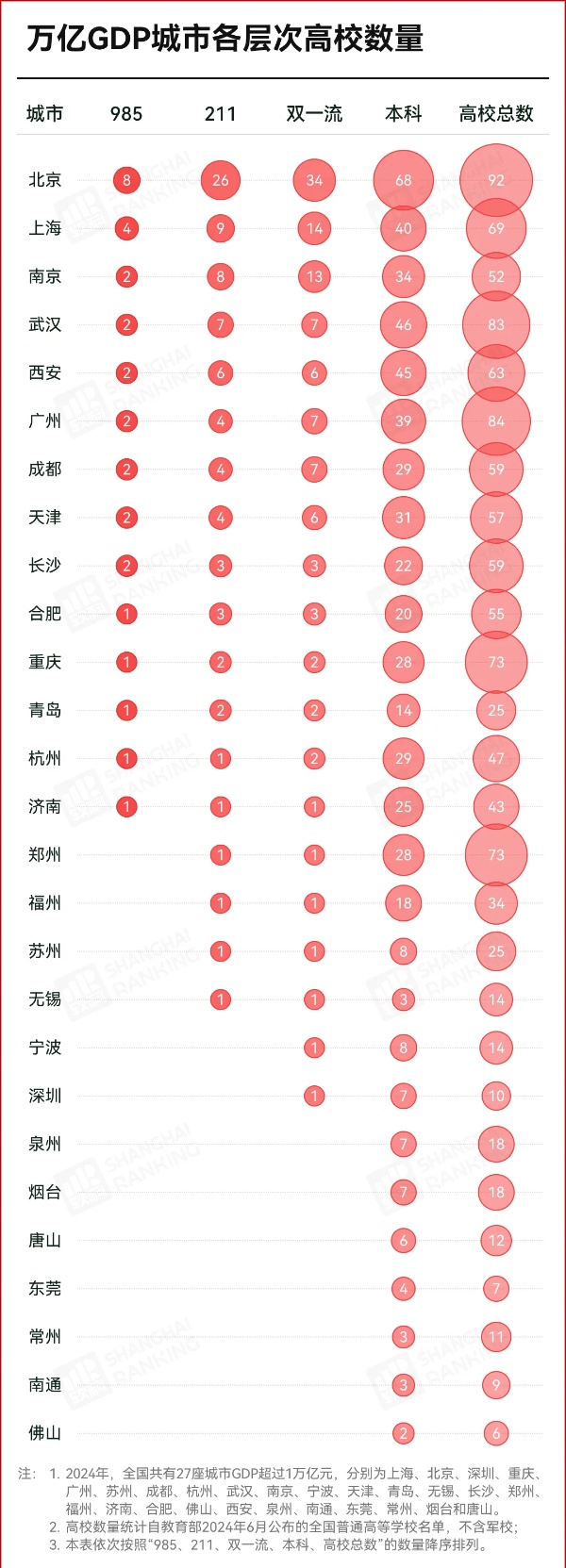

据统计,截至2025年6月,在中国27个万亿GDP城市中,约有一半的城市没有一所985大学,7个城市“双一流”大学挂零。比如郑州、福州作为省会城市,仅有1所211大学,无985高校;宁波、深圳各自只有1所“双一流”高校;泉州、唐山等7个城市则是0所“双一流”大学。

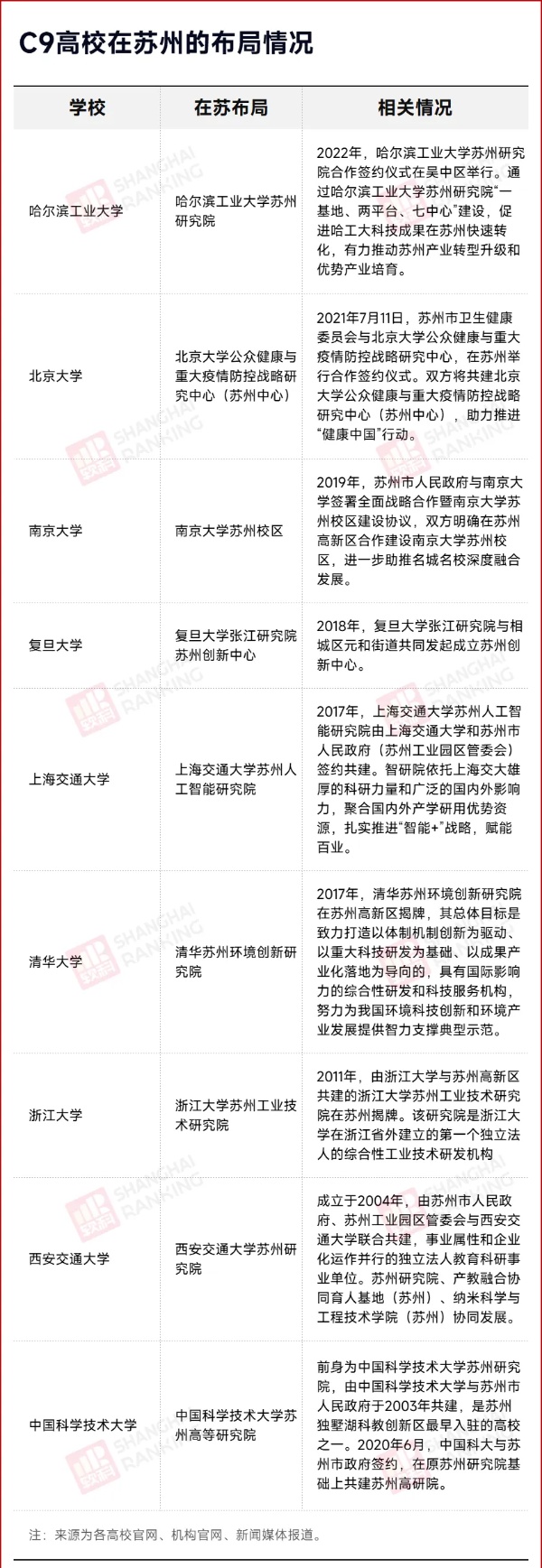

在13个没有985大学的万亿城市中,当属苏州最受名校的“恩宠”。

在苏州,汇聚了东南大学、南京大学、中国人民大学、西北工业大学等多所985的校区和研究院。原因或许是苏州本地的高端产业需求倒逼高教升级,电子信息、纳米技术、生物医药等行业优势吸引大批名校入驻。

“科技巨头”深圳更是实现了从“高教荒漠”到“名校聚集地”的逆袭,依赖财政输出的办学支持,将清华大学、北京大学、哈尔滨工业大学、中山大学等收入囊中。

此外,福建省内唯一985——厦门大学,也即将去省会办学了。

福州市长乐区人民政府官网显示:“厦门大学福州校区”已被列入长乐区2023年区重点项目。此前,厦门大学党委书记张荣在与福州市市长吴贤德的谈话中表示,厦门大学将以建设厦门大学福州校区为契机,持续深化双方交流合作。厦大福州校区的建设,不仅将弥补省会城市无985大学的遗憾,还将进一步打造辐射福州都市圈的高端人才培养平台!

好大学“挂零”的破局之路

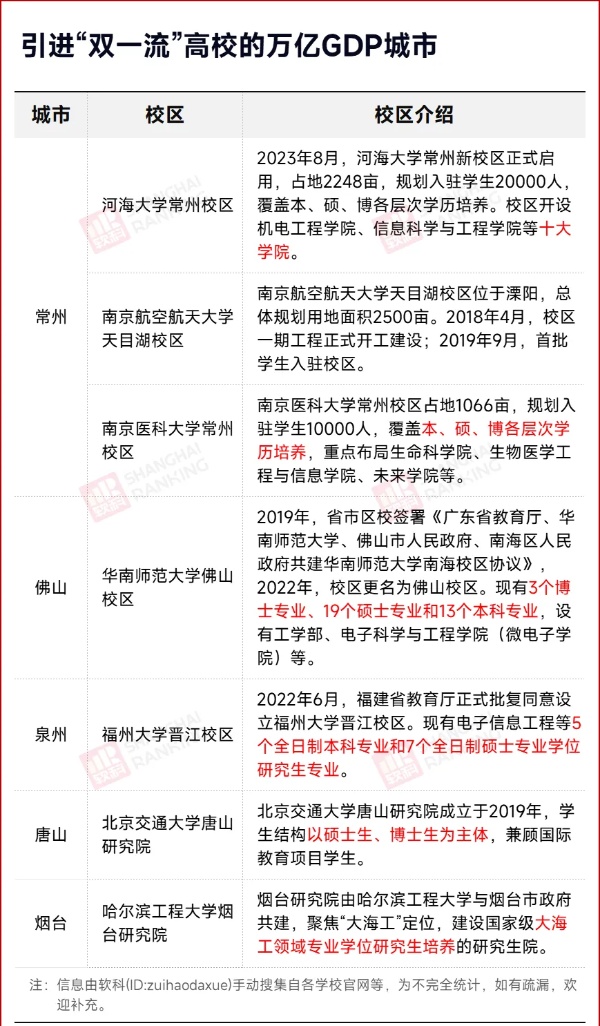

27个万亿GDP城市中,仍有7座城市没有一所“双一流”高校,分别是泉州、烟台、唐山、东莞、常州、南通和佛山。

“城市因大学而盛”,在科教兴城浪潮涌动之际,众多城市抢抓机遇,引名校、拓版图,“双一流”校区如雨后春笋,在各个城市落地生根。

表现最突出的城市是常州,这座江南小城凭借文化底蕴和独特优势,吸引着一流高校的目光。截至目前,常州已引进河海大学、南京航空航天大学、南京医科大学3所“双一流”高校:南京航空航天大学天目湖校区在溧阳安家(常州代管市),河海大学常州新校区在金坛正式启用,南京医科大学常州校区也已签约落地。加上本土的常州大学等3所本科高校,常州形成了“六本八专”的高教新格局。

解析常州的“引校”密码,与产业基础密切相关。2024年,常州成为全国人口最少、地域面积较小的万亿元富城(常住人口不足540万),当地经济主要依靠的是制造业,诸如装备制造、新能源汽车(比亚迪、理想)等行业形成了高度集中的产业集群,为南航等工科强校的科研成果转化提供了广阔空间。

除了常州以外,2025年首次跻身万亿俱乐部的唐山,拥有北京交通大学唐山研究院的科研加持;海滨城市烟台,依托哈尔滨工程大学烟台研究院培养“大海工”领域专业人才;高教资源十分匮乏的佛山,凭借华南师范大学多个工科学院入驻佛山校区,补足教育短板;位于泉州代管市晋江的福州大学晋江校区,更是校地双方在科教、产教等领域先行先试的“试验田”……

“名城建设要依托名校,名校发展也离不开名城。”眼下,大学正由一个传统的封闭系统走向开放,高等教育与经济、社会发展之间的关联会越来越紧密,并深刻影响着城市的变迁。

“把好大学办在自己的土地上”,是每一座城市谋长远发展的关键一步。期待在未来,我国高等教育将实现区域协调发展,让优质教育资源如春风化雨,润泽大江南北!

注:本文内容来源软科 ,由江苏招生考试网团队(微信公众号:jszkwx)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。