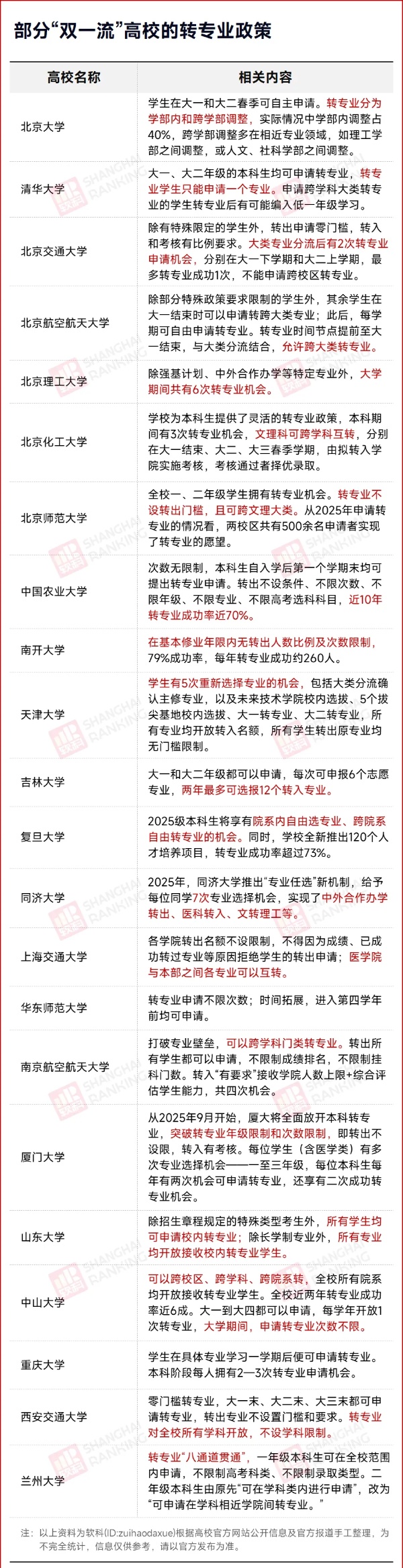

随着“专业转出无门槛”成为各大高校的标配,转专业政策在今年再度升级,学科专业壁垒被打破,文科转理工科,也能实现了!

纵览高校的招生亮点,已有多所高校明确这一转专业政策。复旦大学2025级本科生将享有跨院系自由转专业的机会。同济大学实现了中外合作办学转出、医科转入、文转理工等。北京航空航天大学在大一结束时可以申请转跨大类专业,北京师范大学转专业可跨文理大类。哈尔滨工业大学高考科类为文史类的,可以通过文转理考试,转入理工类专业。华中科技大学可申请跨学科选择专业。中山大学可以跨校区、跨学科、跨院系转专业……

高校转专业政策进一步“松绑”,意味着专业的选择权,正在交还到学生自己手中。

曾经的“一考定终身”

据中国青年报社会调查中心此前进行的一项调查数据,79.0%的受访者都有过想转专业的念头。提起对专业的后悔,大概每个大学生都有话要说。

医学生们用“十年学医两茫茫,八百页,三天进考场”的真实经历,劝退着那些想要选医的小萌新们;土木工程的同学发现,建造理想要先从工地水泥做起;汉语言文学专业也并不是单纯的诗词歌赋、风花雪月,现代汉语、基础写作、文学理论样样都是难关……在专业劝退的话题里,你的经历永远不会落单,“我也一样”成为同专业人间互相安慰的必备话术。

以往,一名学生入校后想要转专业,需满足多种条件,如只有大一学生具备申请资格,只有专业成绩排名前5%的可以申请,只能填报一个专业志愿,文转理、文转工等都受到极大限制,并且如果有违纪处分及挂科,转专业资格都将被一票否决等限制条件。

对于各高校转专业普遍存在的“高门槛”,中国农业大学原校长柯炳生认为存在一个悖论——在原专业名列前茅的学生才具有转专业资格,而这些学生往往对所读专业怀有兴趣和特长,恰恰是那些成绩不好的学生对专业没有信心和兴趣而希望转出。他主张,让每个学生学其所爱、学其所长,是培养创新型人才的基础,也是大学教育以人为本的首要体现。

随着高校越来越重视学生的兴趣专长,转专业政策开始进行改革,申请条件也逐渐放宽。

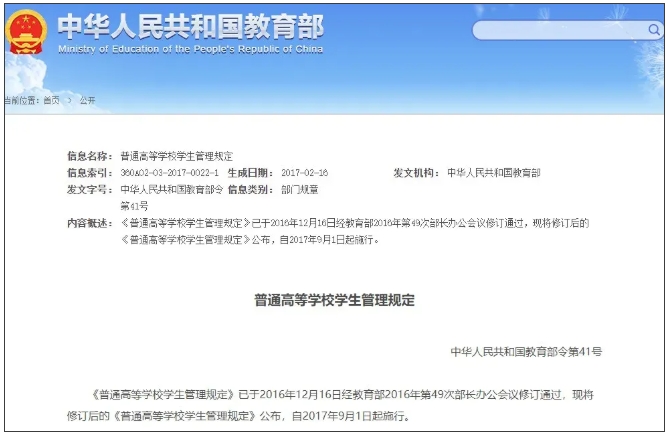

2017年,教育部《普通高等学校学生管理规定》中就将申请转专业作为高校学生的一项权益。2018年,教育部《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》进一步指出,要扩大学生学习自主权、选择权,鼓励学生跨学科、跨专业学习,允许学生自主选择专业和课程。

零门槛,全放开

在此之下,各大高校进行转专业政策改革,一定程度上打破了高考“一锤定终身”的体制,对人才培养而言更科学更理智,也更尊重学生自主意愿。

从具体举措上看,多数高校主要通过增加转专业申请次数、延长学生转专业的时间窗口、降低甚至取消转出门槛、扩大转入专业范围等方式给予学生更大的选择自由度。不过同时,考虑到录取渠道差异,对于少数艺术类、运动类、外语类保送生等专项招生,这些高校基本不予转专业。

比如,在厦门大学每位学生(含医学类)一至三年级每年有两次机会可申请转专业,而且还享有二次成功转专业机会,此前厦大转专业申请仅为每年一次。中山大学大一到大四都可以申请,每学年开放1次转专业,大学期间,申请转专业次数不限。同济大学在可申请次数上格外突出,给学生提供7次转专业机会。

转完专业又不适应了怎么办?别急,也有“后悔药”。吉林大学在2024年增设转专业“适应期”,学生在转入新专业后的一个月内,如果无法适应,可以申请放弃,并转回原专业继续学习,同时不影响再次申请转专业,学生试错的机会更多了。

专业选择,不能只看“冷热”

那么,当高校放松了转专业的限制,高考填报志愿时是不是就可以不用在意专业?

其实不然,多数高校虽拥有宽松的转专业政策,但仍是“拆门不拆槛”——转出不受限,但转入仍需考核。

例如汕头大学对于转入门槛有一定要求,如上一年或三个学期的绩点、综合表现、面试考核等。学校也会根据学生申请转入专业的师资、实验条件、办学条件测算出当年可以接收多少个学生转专业,并相应设置一些条件。

每个专业都有最大容量。求大于供的情况下,不可能没有任何门槛让每个希望转专业的人如愿以偿。并且学生可能倾向于选择热门专业,导致热门专业人满为患,其结果不是“没门槛”,而是门槛很高。

专业的冷和热始终在不断变化,就如20多年前,计算机专业接收的学生不少是调剂入学的,甚至更早时,数学系也属于少有人选的专业,远不像现在这么热门。几年前无数尖子生挤破头进入土木专业,结果毕业后面临的却是房地产行业的大裁员。AI行业的兴起,也并不在数年前高校在专业设置时的预测之内。

尽管越来越多的高校正努力实现专业“自由行”,把选择权交还到学生手中,但还是会有很多同学会对所选专业及未来感到焦虑和迷茫。不过仍有不少人在大学中努力地探索自我、寻找自我,哪怕这个过程中往往存在挣扎、挫折,甚至是质疑,无论你是坚定地选择奔赴热爱,还是沿着原本的道路继续走下去,都希望你们找寻到自己真正的兴趣,将兴趣与职业发展完美融合。

注:本文内容来源软科,由江苏招生考试网团队(微信公众号:jszkwx)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。