近几年,大类招生的热度居高不下。毕竟大类招生可以说是不少学生“捡漏”好大学的一次机会。

分数刚好够上心仪学校,但又很难报上自己喜欢的专业,进退两难的情况下,大类招生无疑是不错的选择。

小贴士:通过大类招生进入学校就读的学生,一般会在第一或第二学年结束时,根据其意愿,结合就读期间学业表现、高考成绩,在招生大类的专业内进行专业分流,确定培养专业。

但从24年高考各高校本科招生简章来看,部分院校已经明确取消大类招生。

江苏招生考试网小编建议新高三家庭需要重点关注,毕竟关乎到考生未来的发展,一起看看详细内容吧。

2025届考生马上就要进入高三了,为帮助大家备战高考,我们特建立【2025年高考交流群】。群内会分享政策干货、强基计划、综合评价、复习资料等高考升学内容。

添加小招微信,发送:2025,即邀请您进群

一、这些学校不招了!

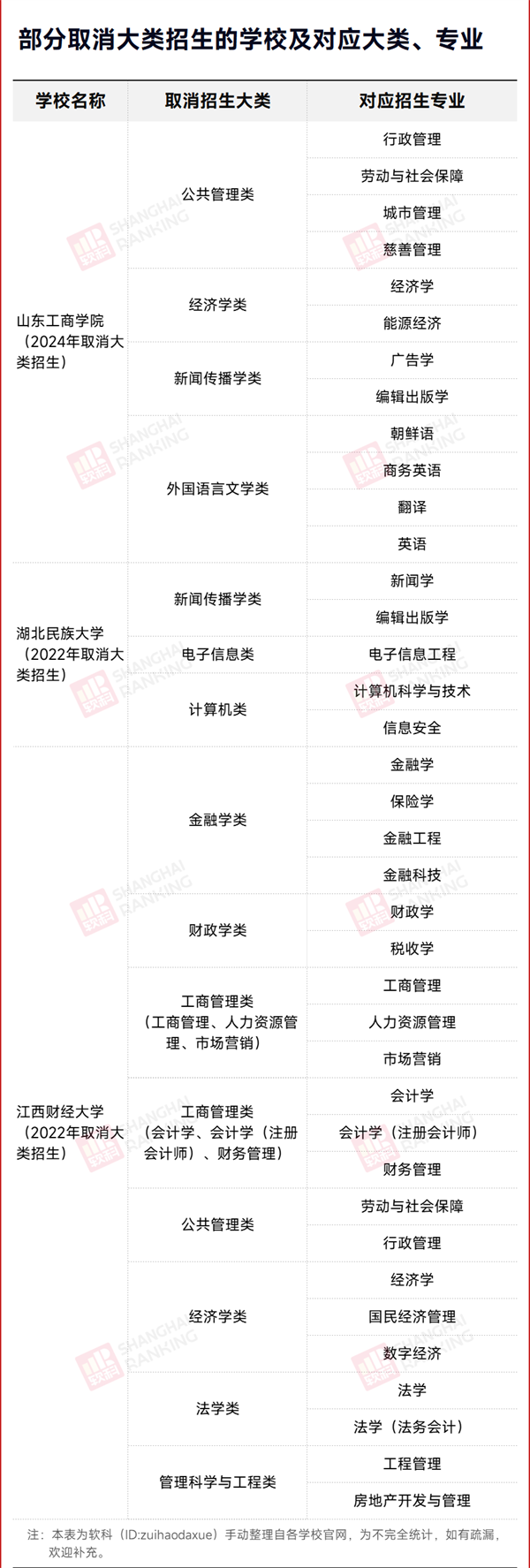

山东工商学院在今年取消了大类招生并全部回归按专业招生录取模式。根据学院这两年的招生来源计划表,去年公共管理类、经济学类、新闻传播学类、外国语言文学类4个大类在今年被拆分成为15个专业单独招生。

而在更早之前,不少学校就已经彻底取消大类招生。

2022年,中山大学取消大类招生,表示将恢复为按院系专业进行招生,即学生高考录取即确定专业。

湖北民族大学、江西财经大学也在同年全部安排专业招生,不再有大类、分类招生安排。

中山大学无疑是实施和取消大类招生最为“彻底”的一所学校。

中山大学2021年实行大类招生,根据其公示的《2021年招生大类及分流专业》来看,18个招生大类(专业)中,有15个大类囊括了66个专业,占其全部69个专业的95.65%。(不含强基计划、高水平运动队、港澳台生、国际生)

因为把土木工程、水利与海洋工程放在了计算机类,当年中山大学的大类招生模式曾引发不少讨论。

2022年5月21日,中山大学发布2022年的本科招生章程显示,该校将恢复为按院系专业进行招生,不再延续去年施行的大类招生。

二、大类招生是“捡漏“?是“踩坑”?

2023年1月16日,教育部发布《关于做好2023年普通高校招生工作的通知》(下称“通知”),特别提及“严格规范高校大类招生行为”。通知要求,原则上,高校按专业开展招生,“少数探索大类招生的高校要精心制定培养分流方案”,并“确保科学规范、公平公正”。

这并非教育部首次提出要规范大类招生,2022年,教育部就曾明确过“培养方案不合理、不到位或招生和培养方案不一致的,不得开展大类招生”。

为何教育部会有此规定?这就不得不提到大类招生为人所争议的两个问题。

1.把差异过大的专业“塞”进一个大类

在同一个大类中,专业之间的差异较大,不免会引发报考学生的顾虑:报考冲着A专业去的,万一分流时被调剂去了自己完全不了解的B可怎么办?这大类到底报还是不报呢?

大类招生不仅无法精确匹配到对某一专业感兴趣的学生,不能精确培养人才,也容易让学校的优势学科隐没在一个大类里,导致学校在报考时遇冷。

2.加剧热冷专业的捆绑,专业分流时学生难以选到目标专业

除了把差异过大的专业“塞”进一个大类,冷热专业捆绑也一直是大家吐槽的问题。

对于报考大类招生的学生来说,尽管“捡漏”了好大学,但也有一定几率在专业分流的时候“踩坑”,其根本原因在于冷热专业捆绑导致的分流调剂“风险”。

有网友将专业分流称为“第二次高考”,有一些大学把考试成绩作为分流时单一衡量标准,这就导致高考时的高分学生进了名校,却被分流、调剂非心仪专业...学生难免会滋生负面情绪,从而产生挂科、延毕的情况。

在专业分流阶段,绩点较高的学生扎堆报热门专业,而绩点低的学生只能被调剂至冷门专业,这不仅导致“热门专业越来越热、冷门专业越来越冷”。

但大类招生在一定的程度上,对高考生们也有一定的好处。

除了在高考分数上有一定的“捡漏”可能性外。

多数考生和家长对大学的专业了解不多,志愿填报时存在较大的盲目性。大类招生可以让学生在大学学习的前一两年时间内深入了解各专业,明确自己的学科特长和发展潜力,进一步结合自己的兴趣和能力选择自己喜欢的专业。

另外,大类招生结合大类培养以及通识教育,尊重学生个性化选择,实现学生多样化发展,有利于复合型创新人才的培养,有利于学生将来走入社会之后综合能力的展现。

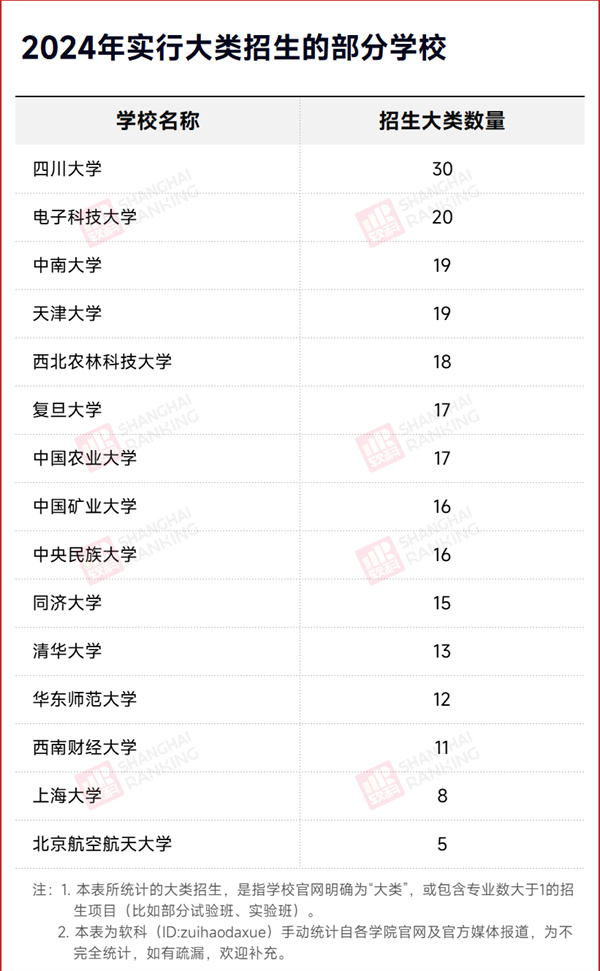

三、这些学校继续大类招生

2024年,仍有部分高校在探索实行大类招生。

急流勇退、壮士断腕,取消大类招生的改革决心值得肯定;逆流而上、勇于探索,继续大类招生的探索勇气也值得肯定。

注:本文内容来源升学指导直通车,由江苏招生考试网团队(微信公众号:jszkwx)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。